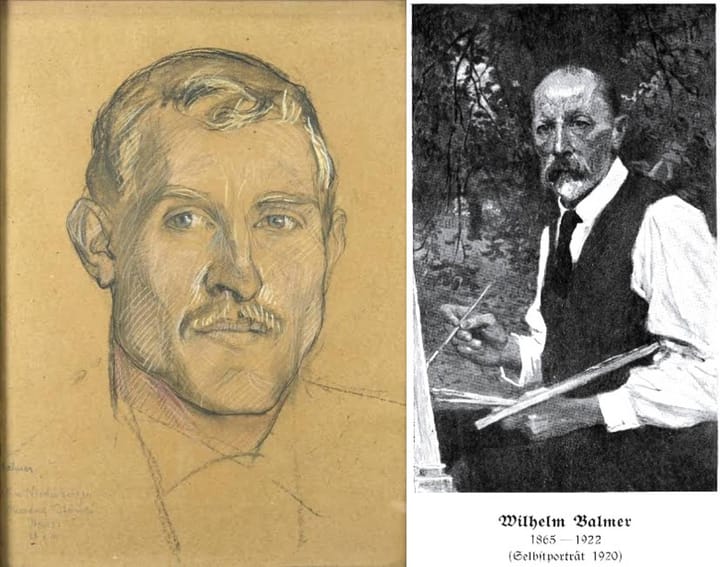

Bérézina, hiver russe, l'Honneur du Soldat et le mal du Pays

Perdre sa mythologie, c'est déjà mourir...

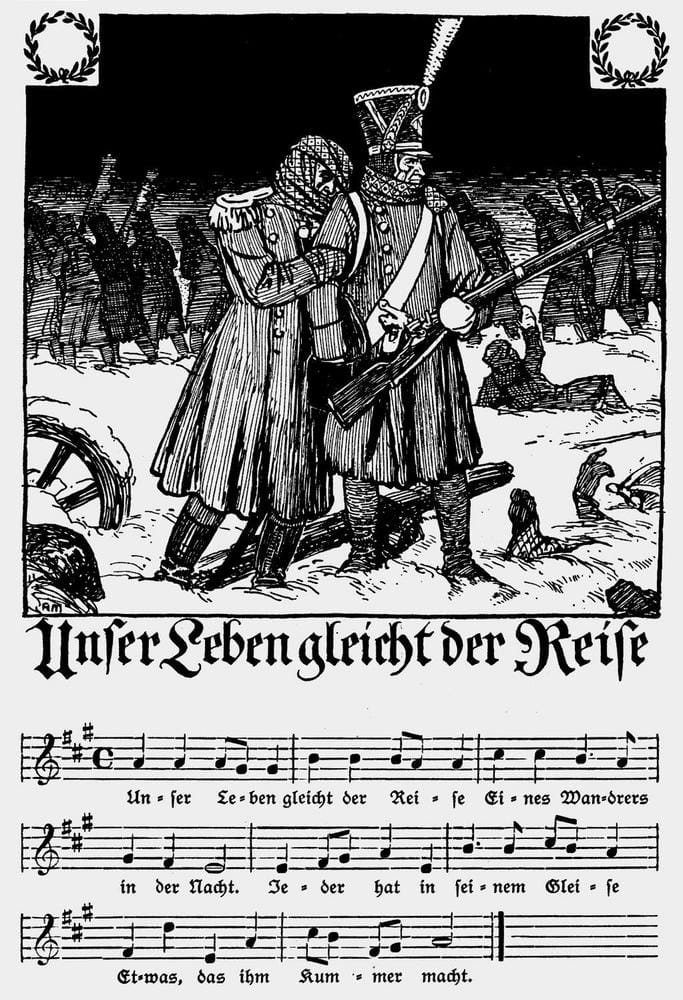

« Notre vie est un voyage, dans le noir et dans la nuit,

nous cherchons notre passage, dans le ciel où rien ne luit. »

Chant des Gardes Suisses, introduction du Voyage au bout de la nuit,

de L.-F. Céline

Tradition de chanter le pays laissé derrière...

Le soldat suisse, jadis admiré pour sa bravoure et sa fidélité à travers l'Europe et envoyé aux quatre coins du monde (on parlera un jour d'une certaine Victoria Cross gagnée à Rorke's Drift), a très souvent chanté son ennui de la patrie natale, notamment des chants d'alpages, qui parlent du pays laissé derrière.

Comme le très connu Ranz des vaches, plus loin interprété par le regretté Bernard Romanens, à l'occasion de la Fête des Vignerons de Vevey en 1977, qu'on entonnait déjà dans les campements mercenaires, et ce, dès le XVè siècle (source : Honneur et Fidélité, de P.de Vallière).

Voilà ce qu'en disait Jean-Jacques Rousseau à la page 317 de son Dictionnaire de la musique :

« J’ai ajouté dans la même Planche le célèbre Rans-des-Vaches, cet Air si chéri des Suisses qu’il fut défendu sous peine de mort de le jouer dans leurs Troupes, parce qu’il faisoit fondre en larmes, déserter ou mourir ceux qui l’entendoient, tant il excitoit en eux l’ardent desir de revoir leur pays. On chercheroit en vain dans cet Air les accens énergiques capables de produire de si étonnans effets. Ces effets, qui n’ont aucun lieu sur les étrangers, ne viennent que de l’habitude, des souvenirs, de mille circonstances qui, retracées par cet Air à ceux qui l’entendent, & leur rappellant leur pays, leurs anciens plaisirs, leur jeunesse & toutes leurs façons de vivre, excitent en eux une doute amere d’avoir perdu tout cela. La Musique alors n’agit point précisément comme Musique, mais comme signe mémoratif. Cet Air, quoique toujours le même, ne produit. plus aujourd’hui les mêmes effets qu’il produisoit ci-devant sur les Suisses ; parce qu’ayant perdu le goût de leur premiere simplicité, ils ne la regrettent plus quand on la leur rappelle. Tant il est vrai que ce n’est pas dans leur action physique qu’il faut chercher les plus grands effets des Sons sur le cœur humain »

Le Ranz des Vaches/Lyoba ou Kühreihen, par le fameux Bernard Romanens

L'histoire du Beresinalied (chant de la Bérézina) nous demande de nous pencher plus avant sur l'histoire des Suisses dans les armées françaises durant la période napoléonienne, surtout évidemment sur la campagne de Russie. Suite de siècles de loyaux et honorables service pour les puissances européennes, condition à notre indépendance depuis Marignan, l'histoire du service étranger est comme toujours celle de siècles souvent remplis de gloire sur lesquels nous reviendront...

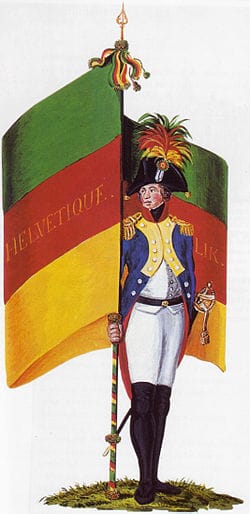

Au service de la République, du Consulat et l'Empire

Créé en 1800, l'éphémère (et très maçonnique) République Helvétique sera bien vite réformée, puis remplacée par une nouvelle Confédération fédérale (un peu moins maçonnique), tant maintenir l'ordre (pas encore impérial, en passe d'être consulaire mais pour toujours républicain), tout gonflé de ses "Lumières", s'avéra difficile à maintenir sur notre territoire rétif à toute centralisation, à l'instar de certains départements français. En effet, les Suisses voulaient bien s'admettre les vassaux de la République, du Consulat puis de l'Empire, mais pas au prix de leurs identités cantonales tant chéries.

L'Empereur (à l'époque encore Premier Consul), de guerre lasse, rendra aux Suisses une part de leurs libertés, pour s'éviter à l'avenir un vassal turbulent. Néanmoins, on sent dans la citation suivante que cela ne l'enchantait guère :

« La nature a fait votre État fédératif, vouloir la vaincre n'est pas d'un homme sage. »

déclara-t'il le 10 décembre 1802, quelques mois avant l'acte de médiation, au cours duquel il octroiera aux Suisses le droit de redevenir une Confédération.

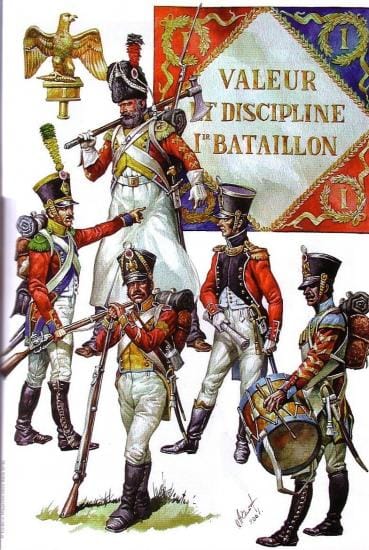

L'histoire, maintenant, des régiments suisses de l'armée du Consulat, puis de l'Empire commence, elle, après l'acte de médiation que Napoléon dut concéder à la Suisse, tant celle-ci ruait dans les brancards. Néanmoins, le besoin constant de soldats dû aux guerres napoléoniennes et la bravoure reconnue des Suisses pousse dès 1803 à la création du 1er régiment suisse.

Gardé en réserve pendant la guerre de la 3ème coalition, le régiment manquera la campagne d'Ulm et celle d'Austerlitz, puis participera à des opérations en Italie mais nous y reviendrons lors d'articles suivants. La vie du 1er régiment suisse n'est pas l'histoire de ce présent article mais bien plus de ce qui amena le chant suivant, connu par après comme celui de la Bérézina, à nous parler un peu de l'âme suisse, celle des guerriers loin de chez eux.

La Campagne de Russie

Premier acte, scène un : Préparatifs.

Au moment où la nouvelle Grande Armée de Napoléon s’assemble dans les parties orientales du duché de Varsovie, le besoin de troupes suisses est devenu évident.

Napoléon dira même :

"Nous devons prêter une attention sérieuse aux régiments suisses".

Il appelera à un effort majeur pour recruter des régiments et les organiser. Au cours de l’année suivante, les régiments sont progressivement reconstitués et chacun reçoit une nouvelle compagnie d’artillerie. Chaque compagnie d’artillerie est composée de deux canons de campagne de 3 livres.

Cette initiative a également abouti à une renégociation de la convention régissant les quatre régiments suisses, après que Napoléon eut décidé qu’il préférait quatre petits régiments à pleine puissance plutôt que quatre plus grands qui ne s’approcheraient jamais de leur force effective prescrite.

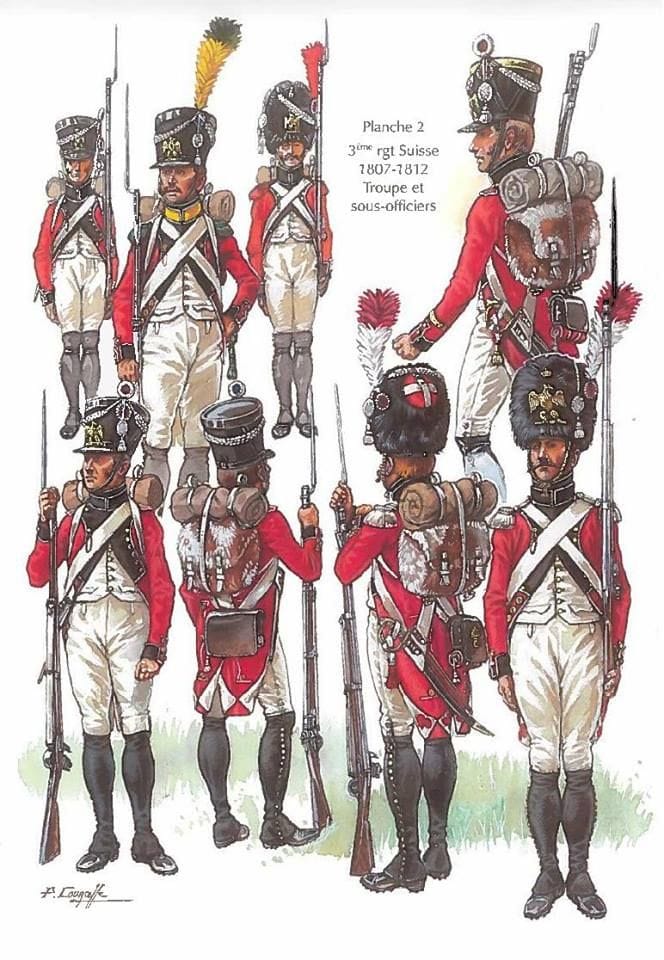

Par conséquent, le contingent suisse a été réduit à 12'000 hommes et la composition de chaque régiment a changé :

Chaque régiment doit avoir un état-major régimentaire, 3 bataillons d'active, 1 demi-bataillon de dépôt et 1 compagnie d’artillerie régimentaire (comme décrit précédemment).

Chaque bataillon d'active sera composé de : 1 bataillon de Grenadiers, 4 de Fusiliers, et une compagnie de Voltigeurs de 140 hommes chacun.

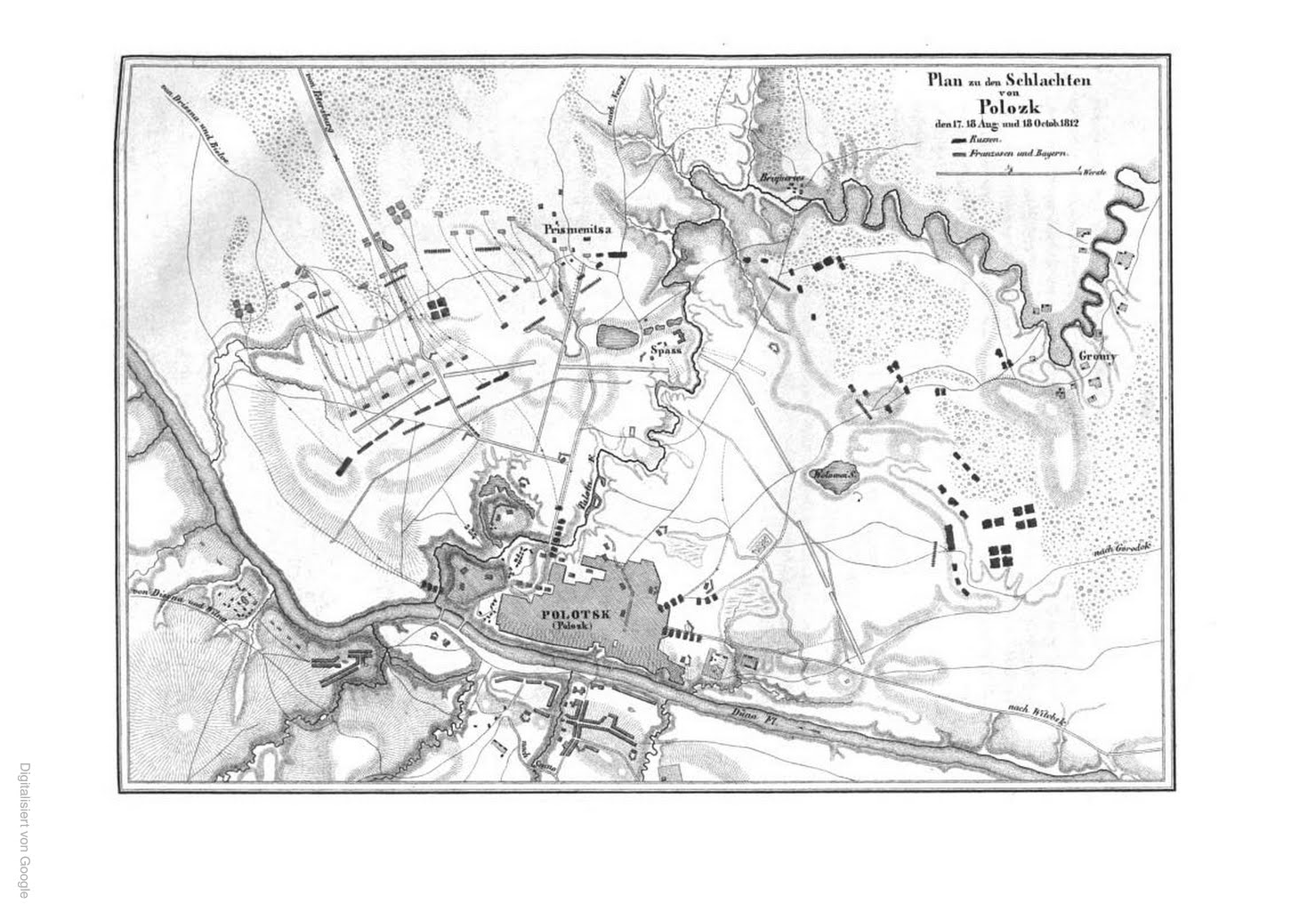

Premier acte, scène deux : Invasion, première bataille de Polotsk puis retrouvailles...

Au tout début de l’invasion, le deuxième corps est détaché avec le dizième du maréchal Macdonald pour garder le flanc gauche (nord) de la Grande Armée qui avance et qui suit pricipalement la ligne de la rivière Dvina.

Après avoir rencontré une forte résistance du 1er corps détaché de la première armée occidentale russe dirigée par le bientôt célèbre lieutenant-général Peter Wittgenstein, le deuxième corps et le sixième (composé de Bavarois) sous le général de division Laurent de Gouvion-Saint-Cyr reculent et prennent une position défensive dans et autour de Polotsk.

Le 17 août, le général Wittgenstein attaque les Français en force, infligeant une forte pression sur les deuxièmes et sixièmes corps où Oudinot est blessé, et le commandement est donné au maréchal St-Cyr, commandant le sixième corps.

Ce dernier obtint son bâton de maréchal le 18, lors de sa contre-attaque victorieuse et la chasse du corps russe qui s'ensuivit. Au cours de l’engagement, les 1er, 2e et 3e régiments suisses ne sont initialement pas engagés, mais le 18 août, St-Cyr les place en réserve par précaution, au cas où l’action irait à l’encontre des Français. St Cyr aurait noté :

"Je connais les Suisses. J’avais un bataillon du 1er régiment sous mes ordres à Castlefranco en Italie. Les français sont plus impétueux dans une avance, mais s’il s’agit d’une retraite, nous pouvons compter sur le calme et le courage des suisses. — Général de division Laurent de Gouvion, marquis de Gouvion-Saint-Cyr

Dans l’après-midi, les 1er, 2e et 3e régiments suisses sont appelés à jouer un petit mais important rôle lorsque le général Wittgenstein lance une charge de cavalerie audacieuse pour stabiliser sa position qui se détériore.

La cavalerie russe a débandé une brigade française, mais elle est stoppée dans son élan par plusieurs carrés de Suisses. Le marquis de Gouvion-Saint-Cyr, qui était dans une calèche à cause d’une blessure qu’il avait subie, est presque capturé lorsque son transport est bousculé mais sera sauvé par le 3e régiment suisse.

Les pertes globales des Suisses, heureusement, sont très légères.

Pendant les deux mois qui suivirent, les Suisses mènent une existence relativement calme à Polotsk et dans ses environs malgré la proximité relative de l’ennemi. Le fait que tous les régiments suisses servaient ensemble pour la première fois depuis leur formation signifiait qu’il y avait de nombreuses occasions de socialiser entre parents et vieux camarades d’armes qui ne s’étaient pas vus depuis longtemps.

Les hommes se construisent de robustes huttes, des tranchées et des fortifications de campagne partout où les cours d'eau ne couvrent pas les abords de la ville. Pendant ce temps, les officiers chassent et se battent en duel.

La vie quotidienne ici, cependant, était loin d’être parfaite, car le manque de nourriture fraîche et d’eau propre a conduit à des épidémies de dysenterie et d’autres maladies qui ravagent les forces des régiments suisses.

(Je leur souhaite d'avoir trouvé un peu de vieux fromage et de vieux pain pour s'être fait au moins une fondue.)

Deuxième acte, scène un : seconde bataille de Polotsk et le sacrifice de Müller.

Les Russes reprennent finalement l’offensive le 17 octobre 1812, ce qui mène à la deuxième bataille de Polotsk. Les Russes se sont regroupés une fois de plus sous le commandement du lieutenant général Peter Wittgenstein dans son 1er corps détaché et ont été regroupés en trois « colonnes ».

Les Français, quant à eux, sont de nouveau divisés entre le IIe et le VIe corps (bavarois), dirigés par les maréchaux Oudinot et St-Cyr.

Les deux forces sont divisées entre les 40'000 hommes de Wittgenstein qui déploient une attaque concentrique contre les positions tenues par moins 12'000 hommes sous le marquis de Saint Cyr.

Simultanément, 12'000 autres Russes sous les ordres du général Stengel avancent le long de la rive sud de la Dvina dans une attaque de flanc conçue pour couper la retraite française.

Les 1er et 2e Suisses de la brigade de Candrad faisaient partie de la 9e division sous le général de division Pierre Hugues Victoire Merle, bien que le 1er Suisse n’ait eu que deux bataillons présents tandis que les 2e et 4e avaient trois bataillons chacun.

La 9e division se trouvait à gauche de la position française, bien que les 4e Suisses soient en garnison à Polotsk et que le 3e Suisse soit à l’extrême droite des Français, quelque part sur la route de Vitebsk, avec quelques unités de la 3ème division cuirassier et du 3e régiment des lanciers.

Ce premier jour de combat, le 1er Suisse a eu le rôle le plus remarquable. Le régiment avait formé ses compagnies de grenadier et de voltigeur d’élite en deux bataillons d’élite distincts. Le 17, les grenadiers du capitaine Jean Gilly et de Jean Pierre Druey étaient postés dans la chapelle de Rostna et un cimetière fortifié attenant qui avait été transformé en point fort.

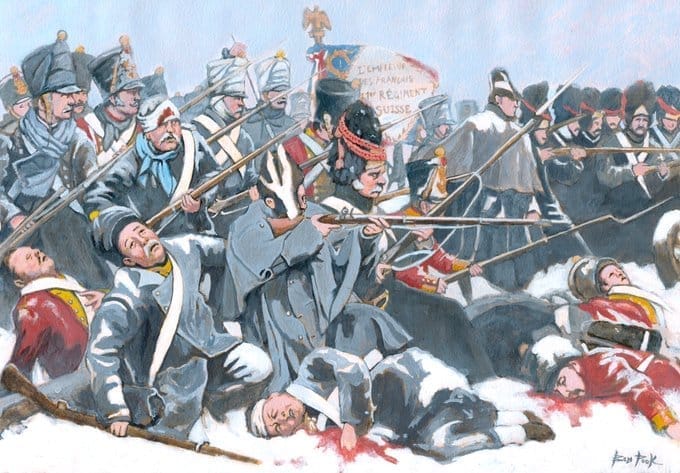

À 19 heures, le bataillon est attaqué par deux régiments russes. Les Suisses combattent jusqu’à ce que leurs munitions soient épuisées, puis percent les forces ennemies environnantes dans une charge désespérée à la baïonnette, laissant 150 morts, sans abandonner un seul blessé.

Lorsque les grenadiers restants rentrent sains et saufs dans les lignes françaises, tous les officiers du régiment se rassemblent pour aider à l’enterrement de minuit des deux capitaines de grenadier qui sont tombés au combat.

Les combats s'intensifient le 18.

Les Russes attaquent d’abord la droite française, mais finalement sont chassés par une action de barrage de longue haleine. Puis Wittgenstein lance une attaque tardive sur la gauche française.

Ce geste aurait dû avoir peu de conséquences, mais les 1er et 2e régiments suisses ainsi que le 3e régiment provisoire croate étaient alors postés un peu en avant des retranchements français.

Avant qu’ils ne puissent être prévenus du danger, ils sont sous le feu et répondent de quelques volées, puis chargent à la baïonnette, ce qui finit de repousser l’ennemi.

La fermeté de l'action est démontrée par les passages suivants issu des mémoires d’un officier qui y participa.

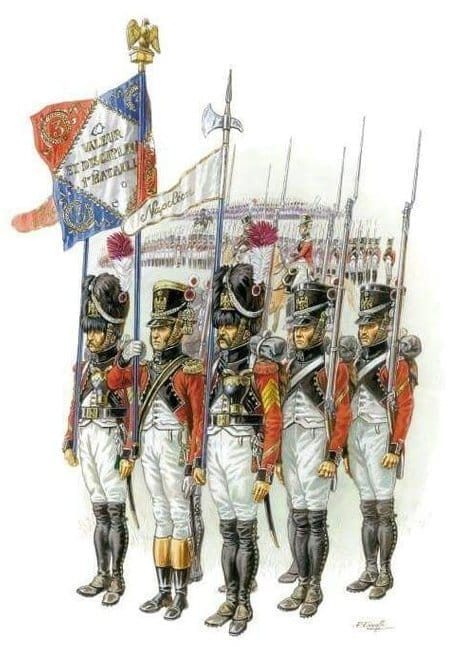

Le porteur de l'aigle Impériale du 2e Suisse fut blessé, et passa son fardeau au capitaine Louis Bégos. L’officier fut alors apostrophié par le capitaine Leonard Müller, l’un des plus grands hommes du régiment, qui demanda l’honneur d'en défendre les couleurs. À l’étonnement de Bégos, cependant, dès que Müller prit l’aigle, il courut directement vers l’ennemi en criant "En avant le 2e!" ("Vorwärtz der Tzwitte!"). Tous les ordres de se désengager furent ignorés, et les Suisses suivirent leur capitaine.

C’était magnifique à voir, mais aussi de la folie.

Les Suisses avancent sans soutien face aux tirs d’infanterie et d’artillerie russes, et les pertes sont épouvantables.

Quand il devint évident qu'il était impossible d’avancer, ils ne se replièrent qu'à contrecœur, se retirant dans un calme de parade. Wittgenstein tenta d’administrer le coup de grâce en lançant sa cavalerie, y compris certains éléments du régiment de cavalerie des Gardes combinées russes, sur les manteaux rouges assiégés, mais ils ne perdirent jamais leur courage ni leur sang-froid, puisque le colonel Raguettly du 1er Suisse exhortait les hommes des deux unités à rester dans leurs rangs, à tenir ferme et à ne pas abandonner.

Au moment où les Suisses retournent aux lignes françaises, les deux régiments ont subi des pertes de plus de 60 officiers et 1100 hommes. À titre d’exemple pour illustrer le carnage, en fin de journée, une compagnie était commandée par un sergent major du nom de Bornand qui avait été blessé trois fois (un coup de sabre à la tête, une balle de mousquet dans le bras et une blessure à la jambe) et n’ont rassemblé que trois soldats et un seul caporal. Le colonel Castella du 2e régiment suisse rapporte que 33 des 50 officiers de son unité présents avec les couleurs au début de la journée ont été tués ou blessés.

Les Suisses ont préservé leurs aigles, leurs couleurs ainsi que leur honneur, au prix du sang. Le capitaine Müller a été abattu peu après avoir lancé sa charge, laissant l’aigle du 2e à la merci des Russes. Le capitaine Bégos s’est précipité pour la sauver, mais a constaté que le drapeau était cloué sous le cadavre de Müller, impossible à bouger en raison du grand poids de Müller. Bégos s’agenouilla et, sans doute sous l'effet de l’adrénaline, réussit à récupérer les couleurs.

Il donna l’aigle et les couleurs à un sous-officier pour qu’il les porte en lieu sûr, puis repris sa place à la tête de ses troupes. Le lieutenant Legler et le sergent Kaa ont conservé l’aigle du 1er Suisse, mais aucun détail n’existe sur cet exploit.

Deuxième acte, scène deux : La nuit en flammes.

Le 19 octobre, jour même de la retraite de Napoléon de Moscou, les Russes battus se reposaient en grande partie, attendant que leur mouvement de flanc se développe et produise des résultats plus décisifs qu’ils n’avaient pu obtenir sur le champ de bataille. Le Marquis de Saint Cyr se rend compte de ce qui se passe et se rend également compte qu’il doit se retirer pour éviter l’encerclement.

La retraite des Français à travers la ville de Polotsk et les ponts sur la Dvina était favorisée par un épais brouillard et était si discrètement gérée que les Russes n’ont pas remarqué ce qui se passait. Malheureusement, quelques-uns des soldats en retraite ont mis le feu à leur caserne abandonnée au début de la soirée et les flammes ont immédiatement déclenché une attaque russe.

Les 3e et 4e régiments suisses faisaient partie des troupes qui devaient tenir la ville à tout prix jusqu’à ce que le reste de l’armée s’échappe.

Le combat pour Polotsk a été l’une des batailles les plus sauvages de la campagne, menée la nuit dans une ville pleine de bâtiments en bois flamboyants. Une fois les périmètres extérieurs percés, les combats se sont intensifiés dans les rues et les maisons, mais les Suisses ont maintenu leur discipline et leur organisation tout au long du combat.

Troisième acte, scène une : La retraite au sein de l'hiver russe...

La performance des Suisses à la deuxième bataille de Polotsk a été l’une des plus belles effectuées par les troupes étrangères de toute la durée des guerres napoléoniennes.

Le maréchal Saint-Cyr reconnu dans son rapport qu’il devait la possession de ses bagages et de tous ses fusils aux Suisses, bien qu’il les fustige pour le courage "excessif" qui avait conduit à des pertes aussi effrayantes le 18.

Napoléon lui-même mentionne la performance farouche des Suisses dans le 28e Bulletin publié le 1 novembre, et les quatre régiments reçoivent trente-quatre décorations de la Légion d’honneur.

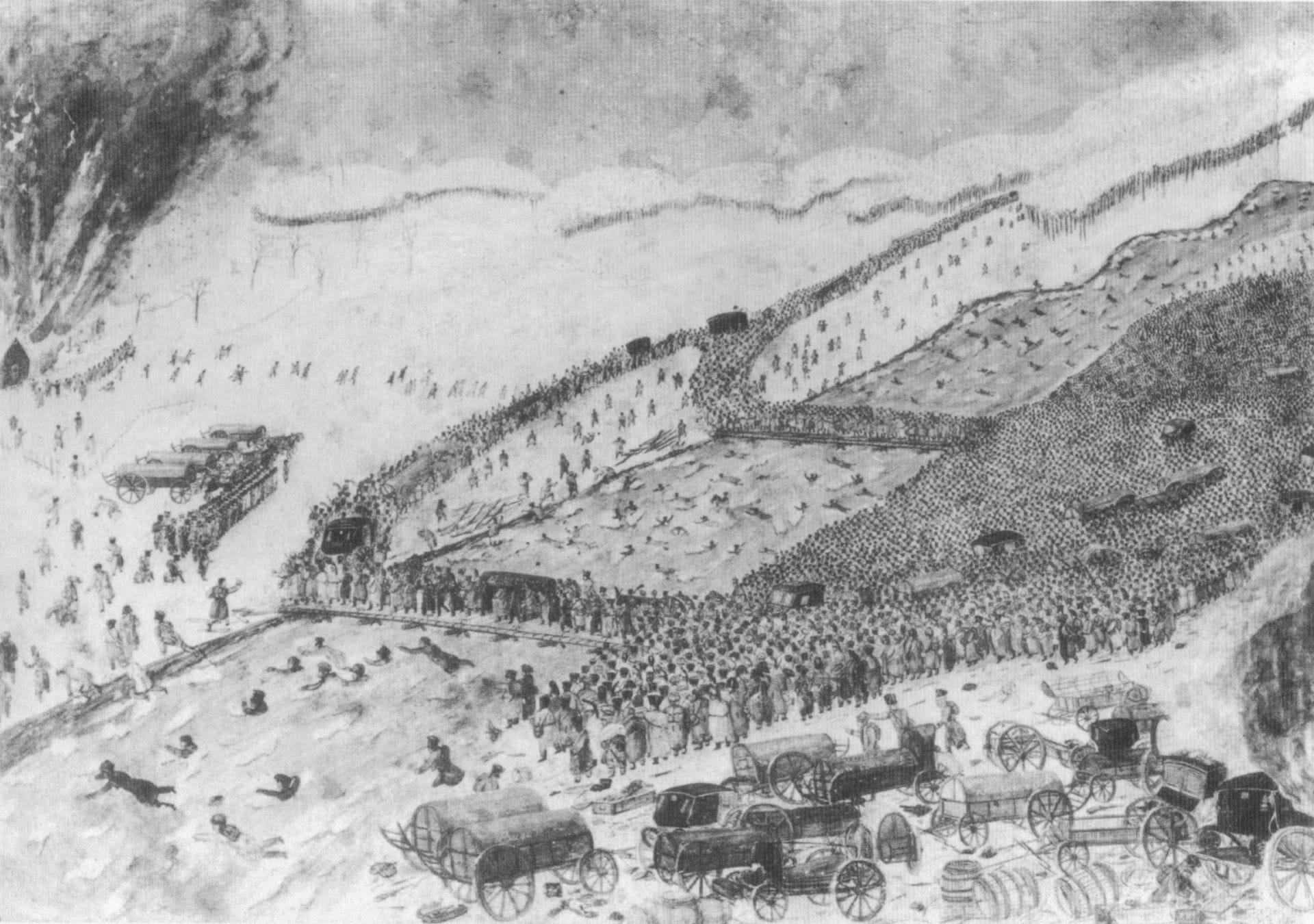

Après Polotsk, les Suisses et le reste du deuxième corps sont retirés lentement vers le corps français qui revenait de Moscou. Bien que leur nombre ait diminué, les Suisses étaient en relativement bon état puisque beaucoup avaient des manteaux chauds et de nouvelles chaussures qu’ils avaient trouvées à Polotsk. Ils sont ébahis lorsqu’ils rencontrent enfin les vestiges déchiquetés de la Grande Armée sur les rives de la Bérézina, accompagnés d’un Napoléon fatigué portant son manteau gris traditionnel.

Troisième acte, scène deux : Après l'énième sacrifice, un chant dans la brume et la Bérézina...

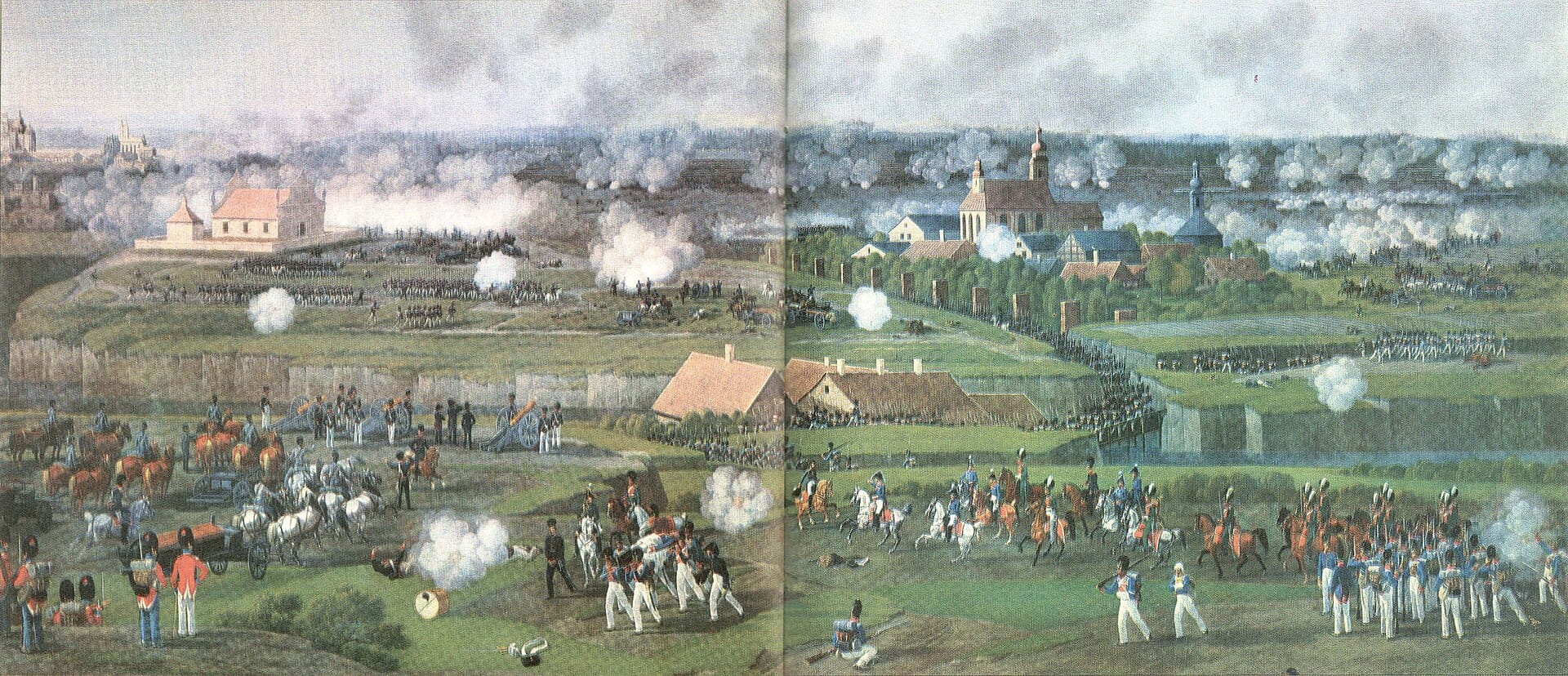

L’empereur soumet les Suisses à une révision impromptue le 27 novembre, puis les envoie sur les ponts improvisés avec la mission primordiale de protéger la ligne de retraite française des forces de la 3e armée occidentale russe.

Après une nuit agitée en bivouac dans une forêt sombre, ils se sont réveillés au son inattendu d’un hymne patriotique suisse traditionnel chanté par le lieutenant David Legler et un chœur d’officiers et d’hommes.

Ce chant de voyage et de retour, connu d'abord sous le nom de "Unser Liebe gleicht der Reise"(Notre vie est comme un voyage) mais par la suite sous celui de "Chant de la Bérézina", devait sembler à la fois poignant et ironique aux hommes qui savaient que peu d’entre eux survivraient ce jour-là.

La mince ligne de bataille qui s’est formée le matin du 28 novembre pour faire face à l’assaut russe consiste en quatre régiments suisses, la légion de la Vistule, le 123e régiment d’infanterie de ligne (formé des régiments dissous du royaume de Hollande), et le 3e Régiment provisoire croate, ainsi que la division de cavalerie lourde du général de division Jean-Pierre Doumerc, tous sous le commandement des maréchaux Ney et Oudinot.

Les unités sous-armées comptent peut-être 7'000 hommes et sont largement dépassées en nombre par l’ennemi.

La bataille dure toute la journée. Attaqués par huit régiments d’infanterie, les Suisses ont épuisé toutes leurs munitions puis, sous les ordres directs du général Merle, avancent à la baïonnette pour repousser l’ennemi.

Ayant gagné un peu de répit, ils se retirent, réquisitionnent toutes les munitions disponibles, puis répètent le même schéma – ce qu’ils devaient faire huit fois au total pendant la journée.

Les hommes qui n’étaient pas blessés étaient épuisés et n’avaient pas la possibilité de manger, mais se sont battus, ne s’étant jamais plaints et mobilisant la même vigueur pour leurs attaques à la baïonnette tout au long de la journée.

À la fin, tous les tambours sont tués ou blessés, le capitaine Rey ramassant même un tambour abandonné pour battre la charge lui-même.

L’effort ahurissant des Suisses n’aurait peut-être pas suffi à décider la victoire pour les Français, mais il fut égalé par ceux des autres troupes étrangères en action et sauvé par celui de la division de cavalerie de Domerc.

Les 400 hommes du 4e, 7e et 14e cuirassiers, représentant presque la dernière cavalerie organisée de toute la Grande Armée, défont une division russe entière et forcent plus de 2'000 Russes à se rendre.

Alors que les soldats des deux côtés s’effondrent d’épuisement à 22 heures, les Français savent qu’ils ont maintenu leur position et ont empêché les Russes de piéger l’Empereur et les derniers restes de son armée.

Le coût pour les Suisses en vies humaines est sévère, particulièrement en ce qui concerne les nombreux officiers qui étaient encore montés et donc devenus des cibles faciles.

Le chef du premier bataillon Blattman est abattu en selle, tué d'une balle dans le front.

Aucun compte exact des pertes n’étant possible au vu des circonstances, mais le fait est que les Suisses ont été pratiquement éliminés en tant que force de combat, bien que chacun des quatre régiments ait réussi à conserver ses aigles.

En comptant les retardataires et les détachements, il ne restait peut-être que 300 hommes valides dans toute la division.

Le général Merle dira à Napoléon qu’il pensait que chaque soldat suisse méritait d’être décoré pour la bataille de la Bérézina, et il persuada l’Empereur de décerner aux Suisses soixante-deux croix de la légion d’honneur.

Malheureusement, l’ordre à cet effet a été perdu, et ainsi les officiers méritants et les hommes des régiments suisses n’ont jamais reçu aucune récompense pour leur bravoure.

Cependant, leur performance a été dûment reconnue par leurs compatriotes qui les considéraient comme des héros dont les actions étaient une source de fierté nationale et qui méritaient d'être célébrés.

Comme avec un chant, par exemple.

"Notre vie est un voyage

Celui d’un vagabond dans la nuit ;

Tout le monde a quelque chose

dont il porte le deuil.

Mais, de manière inattendue,

Devant nous la nuit et l’obscurité,

Et l’opprimé trouve

Soulagement dans sa souffrance.

Courage, courage, chers frères,

Abandonnez vos angoisses ;

Demain le soleil se lève

Amical comme le Paradis.

Allons donc de l’avant ;

Ne reculez pas !

Derrière ces hauteurs lointaines

Notre chance nous attend."

PS : Honor et Fidelitas.

Beresinalied, thême ou excuse pour l'article du jour.